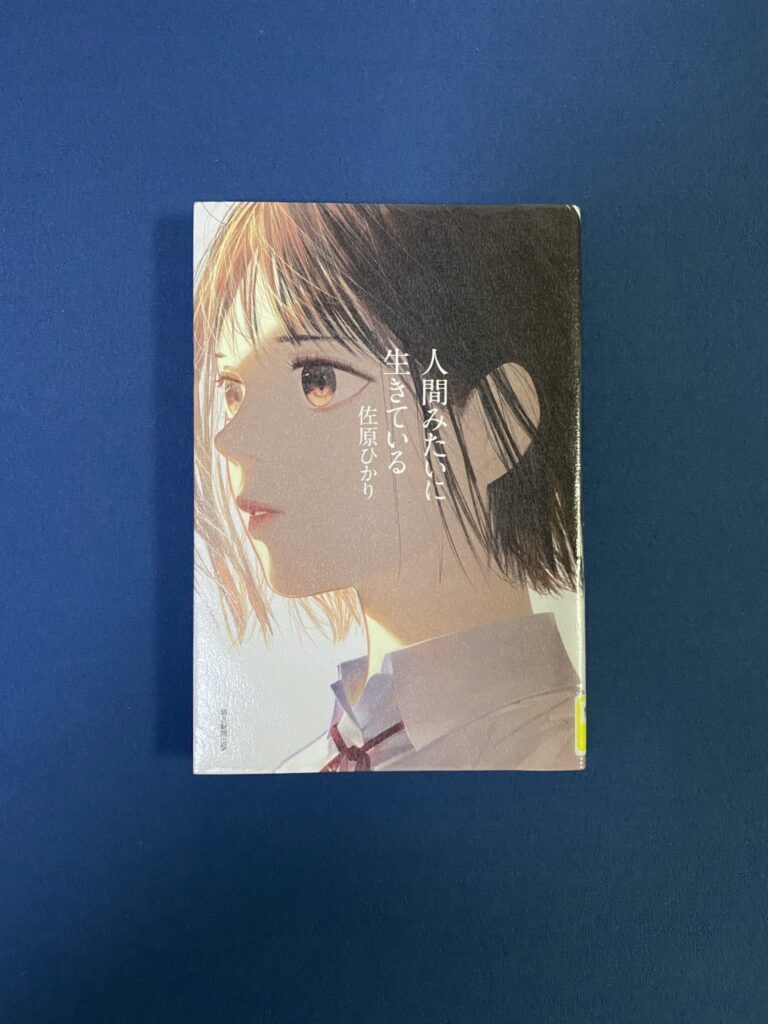

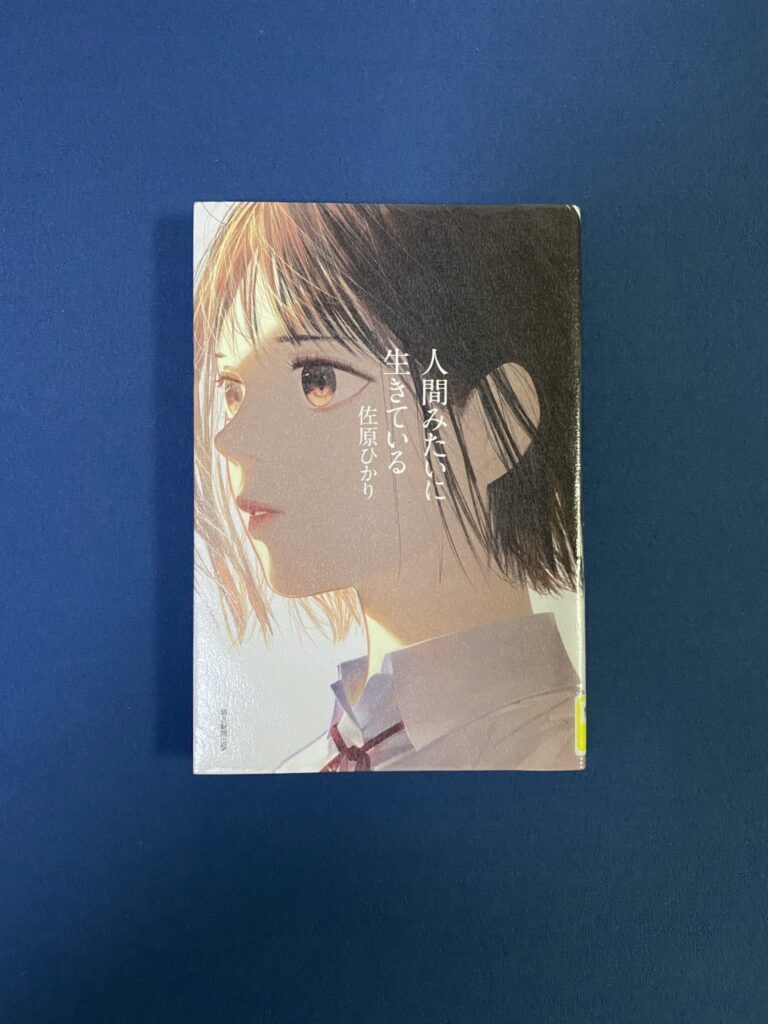

人間みたいに生きている

佐原ひかりの三作目。

全三冊、読んでの感想として、この作家の小説はフェアだなと思いました。

小説というものは大抵、語り手か視点人物に寄り添って書かれているものが多いと思います。

一人称であれば語る本人の想いが強く出て、

三人称であれば主人公たる人物の想いが語りに代弁される。

当然、佐原作品もそうではあるのですが、例えば二人の人物が対峙する場面でも、

その両者の言い分なり心情に対し、フェアに取り扱うような感覚があります。

あるいは、フェアではない展開になった際に、それがアンフェアであることを

明示するというフェアさがあります。

少し回りくどい言い方としてしまいましたが、

フェアであることについて小説そのものが自覚的に働いているように思うのです。

この点が、佐原ひかりが多様性という言葉で簡単に分類されてしまいそうなモチーフを

丁寧に言葉にして綴ることが出来る要因なのではないでしょうか。

本書では拒食症として大分類されてしまいそうな症状を描き、

その分類される側がしてしまっている分類も描いています。

序盤のやや不快に感じる描写と、ファンタジーと誤解されそうな人物造形に怯まずに

読み進めると、その不快さや誤解さえも小説を強く構成するための要素だと感じられました。

痛快さや爽快感がある作品ではないので、

精神的な許容量が少し用意出来ている時に読んで欲しいと思います。

フェアであろうとすれば、言葉や想いは主人公にも傷をつけるし、

読み手にも相応のタフさが求められます。

だからこそ、自分の胸に手を当てる、自らの立場に置き換えてみるといった

寄り添う読書の楽しみ方にも繋がると感じました。

次作が待ち遠しい作家です。

↑このサイトはこちらのサーバーを利用しています。サイト開設にご興味がある方、ご参考までに。