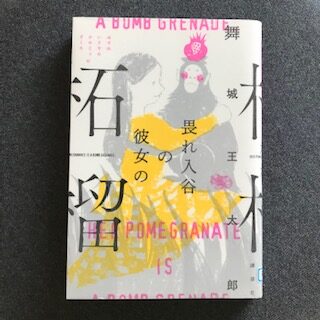

畏れ入谷の彼女の柘榴

私が学生の頃、後輩が舞城王太郎さんのファンでよく薦められました。もう二十年も前のことです。

当時は近代文学のゼミとサークル活動に忙しく、なかなか手に取ることが出来ませんでした。

それから随分と時は経ちましたが、ふと後輩の顔を思い出し、

この作品を読んでみることにしたのです。

卒業してすぐの頃にも後輩の薦めもあって舞城氏の作品は読んだことがあるにはあるのですが、

少し自分には合わない感じがして一冊だけで止してしまったのです。

それから二十年ぶりに読む氏の作品、正直なところ、驚きました。

めちゃくちゃ面白かったのです。

少し民俗学的な不思議な要素が入り込みながら、

とても現代的なモチーフが描かれていて、

それらが敢えて混乱したり、時に整然とした理屈を持って

文学部の学生が愛してきたような風情を纏って目の前に在る感覚。

いやぁ、読んでいて嬉しくなりました。

三編の中編小説がおさめられていますが、どれも面白いです。

コミュニケーション不全やジェンダー問題などが、

指先の発光や人語を話す猿といったモチーフと見事にマッチするのが不思議ですね。

言葉にし難い感情や思考の言語化も、その難度まで含めて過程が書かれていて、

小説としての魅力に富んでいます。

あの日、もっと後輩の声に耳を傾けていればもっと早くこの魅力に気づけたかもしれないと思うと、

若干の後悔はありますが、これから他の作品も読んでみようと思います。

この装丁もかわいらしくて素敵ですよね。

気になっている方、是非読んでみてください。